2021年12月6日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

冬の冷え性対策

寒さが増してくると、「手先や足先が冷たくなる」「いったん冷えると温まりにくい」と訴える人が多くなります。「毎年のことだから…」と諦めている人、冬でなくとも同様の症状で困っている人、原因や予防法、対処法を知って、早めに改善しましょう。

ヒトが体温を保つしくみ~自律神経の命令で血流をコントロール〜

人間はもともと体温が大きく変動する動物ではなく、気温が変化しても一定の体温に保とうとする「恒温動物」です。私たちのからだは、血液の流れる量を変化させたり、汗をかいたりすることで、体温を一定に保つよう調節されています。

例えば、皮膚から「寒さ」を感じるとします。その情報が脳の自律神経の中枢、「視床下部」に伝えられ、ここから体温を一定に保つよう指令が出されます。すると血管を縮めて血液をあまり流さないようにすることで、皮膚表面の温度を低く保ち、体内の熱を外に逃がしにくくします。また、寒いと自然にからだがふるえますが、これは筋肉をふるわせて体温を上げようとする反応です。

逆に、暑くて体温が上がりそうなときには血管を広げてたくさんの血液を流し、皮膚の表面温度を上げて熱を出したり、汗をかいて熱を逃がしたりするように調整されているわけです。

冷え性の原因

冬場にある程度手先や足先が冷たくなるのは、当然のことです。ところが外気温によって冷やされる程度ではなく、手と足の先端がかなり温まりにくく、慢性的に冷えているような感覚があるときに、冷え症と呼びます。

夏なのにからだが冷えている、あるいはからだが冷たいと感じている症状などもそうです。からだの中から冷えるため、少しからだを動かしたくらいでは、なかなか温まらないのです。

冷え症は、本来はたらくべき体温調節機能がうまく機能していない状態であり、主な原因として、次のようなことが考えられています。

l自律神経の乱れ

ストレスや不規則な生活などにより、体温調節の命令を出す自律神経がうまく機能しなくなります。また、常に室内の空調が効いていると、室内外の温度差が激しくなるため、自律神経の機能が乱れます。こうして、夏でも冷え症になるのです。

l皮膚感覚の乱れ

きつい下着や靴などでからだを締めつけたりすると血行が滞り、「寒い」と感じる皮膚感覚が麻痺することがあります。そのため体温調節の指令が伝わりにくくなってしまいます。

l血液循環の悪化

貧血、低血圧や血管系などの疾患がある人は、血流が滞りがちになります。

l筋肉の量が少ない

女性は男性に比べて筋肉が少ないため、筋肉運動による発熱や血流量が少ないことも、女性に冷え症が多い原因の一つと考えられています。また、女性だけではなく、運動不足の人も総じて筋肉量が少ないため、冷えやすくなります。

l女性ホルモンの乱れ

ストレスが多かったり、更年期になったりすると、女性の心身をコントロールする女性ホルモンの分泌が乱れ、血行の悪化などを促進することがあります。

隠れた病気があるかも

手足の冷え(冷え症)は、寒さや血行不良が大いに関係するのですが、さまざまな対策を講じても治りにくい場合には、ほかの病気が隠れているケースもあります。低血圧や貧血、膠原病や甲状腺機能低下症などが考えられるほか、手足の動脈が詰まって血行障害を起こすASO(閉塞性動脈硬化症)は運動不足やたばこの吸いすぎの人に多くみられます。

また、レイノー病、バージャー病、全身性エリテマトーデス(SLE)なども、手足の冷え(冷え症)に似た症状があらわれます。

皆様いかがだったでしょうか。

もともと自分自身が末端冷え性ということもあり、このブログを書いてみました。

同じような悩みをお持ちの方のお役に立てられたらなと思っております。

2021年12月4日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

「湯船に浸かる」ことのメリット

日々の忙しさのなかで、お風呂を沸かして湯船に浸かる時間を確保できず、ついシャワーのみで済ませてしまうことがないでしょうか。

実は、湯船に浸かって体を温めると、多くのメリットが期待できます。たまにはゆっくりとお湯に入って、疲れた体と心を休められる時間を作れると理想的です。今回は、お風呂と健康の関係についてお伝えします。

♢湯船に浸かることによる健康面のメリット

・体が温まり疲れが取れやすくなる

温かい湯船に全身が浸かると、体が温まって血管が広がり、血行が良くなります。血液には、私たちの体のすみずみまで酸素や栄養を運び、そして二酸化炭素や老廃物を排出する役割があります。血行が良くなると、筋肉の凝りがほぐれ、疲れが取れやすくなるのがメリットです。ほかにも、体を温めることは内臓や自律神経にも良いといわれます。シャワーを浴びる場合と比べて、全身をしっかりと温められるのが大きな違いです。

・水圧によって血行が促される

湯船に浸かると、体が水圧による影響を受けます。こうして全身に圧力がかかると、溜まった血液が押し戻されて流れが促されたり、腹部が縮んで呼吸の回数が増えたりするのがメリットです。適度なしめつけによって、滞りがちな血行が促されます。体へのマッサージ効果が期待できるだけでなく、むくみの解消につながると考えられています。

・全身のリラックスに繋がる

水のなかでは「浮力」と呼ばれる作用がはたらき、自然と体が浮いてきます。実はこの浮力は、お風呂で湯船に浸かっているときにもはたらいているのです。浮力があることで、常に体の重みを支えている筋肉や関節をリラックスさせることにつながります。体の重みから解放されて緊張が減るため、体と心をゆったりと休められるのがメリットです。

♢日々の入浴で注意したいポイント

このように多くのメリットが期待できる入浴ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。最後に、湯船に浸かるうえで気をつけておきたいことを解説します。

・お湯の温度は40℃程度が目安

体の疲れを取りリラックスするために、お湯の温度は40℃程度を目安にしましょう。お湯の温度が高すぎると、興奮につながる「交感神経」が活発になりやすく、血圧が上がるおそれがあります。42℃以上の熱いお湯での入浴にはリスクがあるためご注意ください。特に冬場は温かいお湯に浸かりたくなりますが、お風呂を沸かすときは適温を守りましょう。

・長風呂をしすぎない

湯船に浸かる時間は、長ければ長いほど良いわけではありません。目安として、入浴時間は40℃程度のお湯の場合で、10~15分に留めましょう。ただし、顔が汗ばんでくるのを感じたら、上記の時間以内であっても湯船から出て休憩を取るようおすすめします。40℃程度のお湯に10~15分浸かると、体温が約1℃上がるといわれます。長風呂には体温が上がりすぎるリスクがあるため注意しましょう。

・アルコールを飲むのは避ける

湯船に浸かると多くの水分が失われます。一般的には、入浴により約800mlの水分が失われるといわれるため、水・イオン飲料・麦茶などで水分補給を行うと良いでしょう。このとき、アルコール飲料を飲むと利尿作用により脱水が起こるおそれがあります。お風呂上がりはお酒を飲むのを避けて、まずはしっかりと水分補給を行ってください。

皆様いかがだったでしょうか。

今回は、お風呂で湯船に浸かるメリットをご紹介しました。入浴時には、可能であればシャワーよりも湯船に浸かって、体を温めるようおすすめします。冷えやすい冬は、ぜひご紹介した入浴のポイントを参考にしてみてください。

2021年11月24日Gift Living

カテゴリー:映画紹介

☆第一弾☆おすすめ映画紹介!

皆様、こんにちは!

本日はいつもと少し違った内容のブログを書いてみました。

「おすすめおもしろい映画紹介」です★

今までに見てきた映画の中でおもしろい!と思った映画を皆様にご紹介していきたいと思います。第何弾か投稿していこうかなと思っているのでよければお読み頂けると嬉しいです!

早速ご紹介していきます!今回は2つの作品をご紹介致します。

1作品目 「96時間」

ネタバレにならない程度に大まかなあらすじを書いてみます!

17歳のアメリカ人少女キムが、友人と訪れていたパリで何者かに誘拐されてしまいます。事件発生時にキムと携帯電話で話していた父親のブライアンは、元秘密工作員の知識と行動力で犯人グループの身元を割り出し、娘を救出するために単身パリへ向かう…。ブライアンは自分の最愛なる娘、キムを無事助けることはできるのでしょうか…。

といった内容になっております☆

こちらの作品は「96時間」「96時間 リベンジ」「96時間 レクイエム」の全3部作品になっていてすべて話は続いている形の作品になっております。1作品目の「96時間」を見たら必ず次の作品が見たくなってしまうほど面白いので、まずはYouTube等で予告編を見てみてください!

2作品目「トゥモロー・ウォー」

こちらも簡単なあらすじをご紹介します!

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットが主演を務め、地球を脅かすエイリアンと人類の戦いを描いたSFアクション。ある日、2051年からのタイムトラベラーが現代に突然現れ、人類は30年後に未知の生物と戦争になり、やがて敗北するという衝撃の事実を告げられます。人類が生き残るための唯一の希望は、現代から民間人と兵士を未来に送り込み、戦いに参加すること。その1人として選ばれた、元軍人で高校教師のダン・フォレスターは、まだ幼い娘のために世界を救うことを決意します。優秀な科学者や疎遠になっていた父親とともに、地球の運命を変えるべく立ち上がる、といった内容になっております!

ハラハラドキドキ、終始目が離せないストーリーで見入ってしまうこと間違いなしの作品になっております!

皆様、いかがだったでしょうか。今回は第1弾として、2つの作品をご紹介させていただきました。

このご時世、まだまだ自宅で過ごす時間も多いと思いますので、このブログを参考に在宅中の時間を有意義にお使いください!

2021年11月22日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

冬の乾燥肌…対策と対処法☆

毎年秋冬の寒い時期や季節の変わり目には「お肌が乾燥してきたな…」と感じる人も多いのではないでしょうか。

悩みのタネでもある肌の乾燥。

乾燥しないためにはどんなことをすればよいのでしょうか?

肌の乾燥対策や、そもそもなぜ肌が乾燥するのかなどを説明していきます。

肌の種類によって乾燥対策へのケアを変えよう

まずは自分がどのお肌なのか、しっかりと分析するところから始めましょう。

医学的に定義されているものではありませんが、美容業界では肌質が大まかに4つの種類に分けられます。

それぞれの肌タイプによって、乾燥対策やスキンケアなどの方向性はさまざま。

自分の肌の状態にあったケアを見つけることが大切です。

乾燥肌

水分が少なく乾燥しているタイプ。

秋冬に頬や口周りが粉を吹いたように白くなってしまう方は乾燥肌タイプです。

乾燥肌は水分を補う対策がおすすめです。

敏感肌

お肌の正常なバリア機能が低下し、環境ストレスに敏感なタイプ。

洗顔料や化粧品などの成分、物理的な刺激などに対し、肌荒れやアレルギー反応を起こしやすいタイプです。

敏感肌なら水分油分ともにバランスを取りつつ、お肌に負担をかけないケアが大切です。

脂性肌

皮脂分泌が過剰なタイプ。

脂性肌タイプはインナードライ(お肌の内側は乾燥している状態)が原因である場合もあります。

毛穴をつまらせないようにしっかり汚れを洗浄しつつ、皮脂の分泌量を調節していくケアが必要です。

混合肌

顔の部分によって油っぽい部分と乾燥している部分が混じっているタイプ。

主にTゾーンやおでこがテカリやすいですが、季節によってお肌の状態が変化しやすいのも特徴です。

混合肌なら季節ごとにお肌の状態を考慮し、きめ細やかなケアをすることが大切です。

冬の肌の乾燥対策 季節の変わり目も注意⚠︎

乾燥に負けないために、お肌の外側の保護はも

ちろん、内側からも潤いをアップしましょう。

冬の乾燥が激しい季節はもちろん、季節の変わり目などの乾燥しやすい時期に、乾燥の加速を食い止めてお肌本来の保湿力を最大に発揮するための効果的な対策をご紹介します。

入浴方法や洗顔方法をチェック

浴槽の温度は高すぎると皮膚を傷つけ内側の潤いを奪ってしまうこともあるので、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるようにしましょう。

石鹸も敏感肌用や乾燥肌用など刺激の少ないものを選び、肌への負担を極力減らすことをお勧めします。

特に洗う際の摩擦には注意してください。

お顔は特にゴシゴシ洗ったり、ブラシなどで洗うのは危険です。

基本的には泡をクッションにして、物理的な刺激をお肌に与えないようにして優しく洗ってください。

そしてお風呂上りはしっかりと保湿をしましょう。

身体も乾燥しやすい場所(肘、首、肩など)は多めに塗ってみても良いかもしれません。

しっかり保湿する

お肌の乾燥が強い方には、セラミド配合の保湿アイテムの使用もおすすめです。

セラミドは元々お肌に存在している成分で、水分が蒸発して逃げないようにつなぎとめる働きがあります。

セラミドは角層細胞間脂質とも呼ばれ、水と一緒になることで「ラメラ構造」という特殊な構造をつくります。

湿度や気温が下がる真冬の過酷な状況でもしっとり潤った肌を守ることができますよ。

加湿する

肌の保湿だけでなく、部屋の加湿も基本です。

部屋の湿度は40~70%くらいがベストになります。

湿度が高いとカビの原因にもなることもありますが、湿度が低すぎると乾燥を招きます。

部屋の湿度を快適に保ってくれる加湿器には大きく分けて、気化式加湿器、スチーム式加湿器、超音波式加湿器、ハイブリット式加湿器の4種類があります。

加湿力だけを考えるとスチーム加湿器がおすすめです。

電気代を安くしたい場合は超音波加湿器がおすすめですが、加湿力が他のよりも低いです。

気化式加湿器は電気代が安いですが加湿力は低く、ハイブリット式加湿器は電気代は高くなりますが加湿力は強めです。

こうした機能面や費用面を考慮しつつも、最近ではデザイン性が優れたものがたくさん出ているので、お部屋に合わせて選ぶのも楽しいかもしれませんね。

食事でも改善

お肌の潤いを保持するためには、外側からのスキンケアだけではなく、内側からケアをして肌の新陳代謝を保つことが必要です。

乾燥が気になる方こそ、若々しく健康的なお肌を維持するために食事にも気を配るようにしましょう。

化粧品では角層までの潤い対策しかできないため、真皮層や内側からの潤いを改善するには、良質のたんぱく質やビタミン類を含むバランスのよい食事や水分摂取が欠かせません。

皮膚や髪をつくる主成分となるのはたんぱく質です。

しかも、たんぱく質となる食材には肌の潤いを助けるほかの栄養素も含まれています。

ビタミン類にはお肌を健康に保つための働きや内側から潤いを維持する働きがあり、特にビタミンCは抗酸化作用に優れた栄養素です。

ビタミンCは体内で生成することができません。

常に外から取り入れる必要があります。

お肌のうるおいを保つビタミンA、血流を促すビタミンEや鉄分なども意識して摂取するようにしましょう。

オススメの食材の代表的なものを挙げますと、卵や肉類、魚介類、大豆、乳製品、緑黄色野菜、セサミン(ゴマ)、ポリフェノール、ワインなどです。

また、寒さや冷たい飲み物などによって内臓が冷えると、末端の血流が滞り、冷えや乾燥が悪化します。

冬の間は、のどが渇いたらできるだけ温かい飲み物を飲むようにしましょう。

良質な睡眠にこだわる

健康的なお肌のためには、日々の良質な睡眠はとても大切です。

睡眠時間は7時間がベストだとされていますが、多忙で神経が昂っていたりで、寝つきが悪くなかなか良い睡眠を得られない方も多いのではないでしょうか。

お肌の健康や潤いを促進する質の良い睡眠は、寝始めてから最初の90分間が鍵だと言われています。

この間に美肌に有効な「成長ホルモン」が最も活発に分泌される「ノンレム睡眠」が訪れます。

ぜひ、最初の90分で良質で深い睡眠が得られるようにこだわってください。

「成長ホルモン」は、お肌の細胞の成長や正常な新陳代謝を促し、お肌の保水量を高めてくれます。

ストレスを溜めない

ストレスはお肌の大敵です。

ストレス状態が継続すると自律神経のバランスが崩れ、血行不良などの影響が出てきます。

ストレスは血管を萎縮させ末端の肌に十分な栄養が届きにくくさせるのです。

酸素や栄養の足りないお肌は、ターンオーバーのサイクルが乱れ、バリア機能が低下し乾燥肌を悪化させてしまいます。

ストレスは交感神経を優位にさせ、交感神経は緊張状態や戦闘態勢をもたらしますが、その状態は長くは持ちません。

オフの時やリラックスしたい時は、副交感神経を優位にする必要があります。

ストレスが溜まっているなと感じたら、ゆっくり深く深呼吸をしたり、身体を揺らしたりして意識的に副交感神経が優位な状態=リラックスした状態をつくるようにしましょう。

冬や季節の変わり目には肌の乾燥対策を!保湿や加湿、食事や睡眠にも気を付けよう

肌には4つの種類があり、自分の肌の性質を理解することでより効果的に乾燥への対策を行うことができます。

具体的な乾燥対策方法は、入浴や洗顔方法、保湿や加湿、食事や睡眠、ストレスを溜めないなどさまざまありますので、実践できることから試してみてくださいね。

肌を乾燥から守るためには、肌の構造や乾燥する仕組みも知っておくことが大切です。

あなたは、どの肌タイプでしたか?

正しいスキンケアをして、健康的で若々しく、みずみずしいお肌を目指してみましょう。

2021年11月12日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

毎年なる花粉症…悪化させないためにできる対策とは

毎年、特に春先には目を充血させ鼻水が止まらない人々が増加します。それらの症状の多くは花粉によるアレルギー症状である花粉症。

温かく麗らかなはずの春先が憂鬱になってしまう花粉症ですが、対策をとることである程度症状を緩和することができます。

そこで今回は、そんな辛い花粉症の症状を改善させる為の方法をご紹介したいと思います。

花粉症のメカニズム

・花粉症の症状とは

花粉症は、主にくしゃみ、鼻水、鼻づまりといった鼻の症状と、目のかゆみ、涙、充血といった目の症状を引き起こします。

またアレルギー反応を起こす花粉の種類によってはのどや皮膚のかゆみ、咳やたん、下痢や食欲の減退、微熱といった症状を引き起こすこともあります。

・花粉症の原因

花粉症は花粉に対するアレルギー反応が発生する病気です。

花粉は体内に入ると、免疫機能により受け入れられるかどうかを判断されます。

そして異物として排除対象と判断された場合、花粉を攻撃する抗体が作られ、花粉を体外に出そうと抵抗するようになります。

この抗体の働きがアレルギー反応であり、花粉を体外へ出そうとする行動がくしゃみや鼻水、涙という形で現れるため、花粉が体内にある限り、それらの症状が止まらなくなってしまうのです。

・花粉症を引き起こす花粉の種類

花粉症を引き起こす花粉は、日本では約60種類にも及ぶといわれています。

樹木から出る花粉だけでなく、草花から出る花粉も含まれています。

また地域や季節によって飛散する花粉の種類が異なり、人によってアレルゲン(アレルギーの原因物質)となる花粉の種類も様々です。

アレルゲンとなるもっとも有名な花粉はスギの花粉です。

東北から九州まで広い範囲に存在し、日本中で最も多くの花粉を振りまいています。

ピークは2月中旬から4月下旬の約2か月間。花粉症の代名詞といえるほど強烈な症状を引き起こす樹木です。

スギ花粉が収まるころに出てくるのがヒノキです。

3月末から5月初旬に飛散のピークを迎えます。スギほどではありませんが、飛散量はかなり多く、スギ花粉と併発させている人も多い花粉です。

樹木に比べると飛散量は少ないものの、年間通じて花粉を巻き続けるのがイネです。

12月から1月以外はほぼ飛び続け、春から夏にかけて飛散量を増加させます。

そのほかにも秋口にはブタクサ、ヨモギといった草花の花粉飛散量が増加しています。

花粉症対策にできること

もはや国民病といえる存在となった花粉症ですが、何らかの対策をうち、わずかでも症状を軽くしたいものです。

どのような方法で花粉症の症状を和らげることができるでしょうか。

・治療薬を使用する

花粉症の症状を抑えるためには、アレルギー性の症状に適した治療薬の摂取が有効です。

花粉症が引き起こす鼻の症状を抑えるためには、アレルギー反応による症状を引き起こす「ヒスタミン」の発生を抑える「抗ヒスタミン薬」が有効です。

鼻づまりがひどい場合には、血管を収縮させる働きを持つ薬も有効です。

目の症状がひどい場合には、飲み薬だけでなく点眼薬も併用するとよいでしょう。

残念ながら花粉症の症状を完全に抑える薬はありません。

症状を適切に軽減させるため、花粉症のそれぞれの症状に合わせた薬を選ぶようにしましょう。

花粉症の症状を抑えるためには、アレルギー性の症状に適した治療薬の摂取が有効です。

花粉症が引き起こす鼻の症状を抑えるためには、アレルギー反応による症状を引き起こす「ヒスタミン」の発生を抑える「抗ヒスタミン薬」が有効です。

鼻づまりがひどい場合には、血管を収縮させる働きを持つ薬も有効です。

目の症状がひどい場合には、飲み薬だけでなく点眼薬も併用するとよいでしょう。

残念ながら花粉症の症状を完全に抑える薬はありません。

症状を適切に軽減させるため、花粉症のそれぞれの症状に合わせた薬を選ぶようにしましょう。

・花粉を体内に入れない

症状を緩和させるために何よりも大切なのは、花粉を体内に入れないことです。

花粉のほとんどは鼻と口から体内に侵入してくるため、その2つの侵入経路をふさぎましょう。

花粉症用のマスクは、正しく装着することで7~8割の花粉の侵入をふせぐことができます。

しかしつけ方を間違えていたり、サイズが合っていなかったりすればその効果は半減します。

マスクの装着時は以下の点に注意しましょう。

- ・顔にあったサイズのマスクをつける

- ・ノーズクリップの形を鼻に合わせる

- ・プリーツを伸ばし、鼻から顎まで隠れるようにする

- ・くしゃみや鼻水で内側が汚れたらすぐに交換する

また、目の粘膜に花粉が付着しないように、花粉症用のメガネをかけることも効果的です。

・花粉が飛ぶ日を把握する

花粉は特定の条件の日に飛散しやすいため、その日の外出を避けるのも効果的です。

花粉が飛びやすい条件には以下のものがあります。

- ・気温が高く湿度が低い日

- ・風の強い日

- ・前日に雨が降った日

- ・晴れた日の昼過ぎ

- ・晴れた日の日没ごろ

反対に夜間や雨の日、気温が低い日は花粉が飛びにくいため、外出する用事はその条件の日に済ませておくのがよいでしょう。

花粉症を悪化させないためにできること

これまでに紹介した対策に加え、生活習慣を見直し免疫力を向上させることで、花粉症の症状を抑えることができます。

・バランスのとれた食事

すでに紹介した乳酸菌と食物繊維の摂取も含め、栄養バランスのとれた食事をとることが免疫力の向上につながります。

特に脂質のとりすぎは善玉菌を減らす悪玉菌を腸内に増やすことにつながるため、脂っこいものや肉類はとりすぎないように注意が必要です。

また香辛料など刺激の強い食物は、鼻の粘膜を刺激するため、アレルギー反応を促進させる恐れがありますので、摂取は控えるようにするのがよいでしょう。

・アルコールを控える

アルコールも花粉症のアレルギー反応を悪化させる恐れがあります。

アルコールを分解するときに発生するアセドアルデヒドは、アレルギー症状のもとになるヒスタミンの発生を促してしまいます。

また、アルコールは血管を拡張させるため、鼻の粘膜の浮腫みや鼻づまりを促進させてしまうので、花粉症の季節はアルコールの摂取を抑えることが必要です。

・タバコを控える

同様にタバコもアレルギー反応を悪化させる要因の一つです。

タバコの煙は鼻の粘膜を刺激するため、鼻の症状を悪化させます。

タバコの煙は喫煙する本人だけでなく、周囲への受動喫煙の影響も大きいため、普段以上に花粉症のシーズンはタバコを控える(または禁煙する)ように心がけるのがよいでしょう。

皆様、いかがだったでしょうか。

花粉症は今では日本人の25%が発症しているという国民病であり、今なお人数は増加しています。

花粉症は一度発症すると治療は簡単ではなく、完全に治すことは難しいといわれています。

しかしアレルギー反応がでる花粉のシーズンに適切な対応をし、免疫力を高めるよう習慣を身に着ければ、その症状を緩和させることは十分可能です。

次の花粉症シーズンに向け、今から生活習慣を見直し免疫力を向上させ、快適なシーズンを過ごせるよう対策を進めていきましょう。

2021年11月5日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

冬に起こる体調不良「冬バテ」の原因と対策

みなさん、「冬バテ」という言葉を聞いたことはありますか?

夏に起こりやすい「夏バテ」と同様に、冬の体調不良にも「冬バテ」というものが存在します。暑い夏が終わり油断しているところ、この冬バテに襲われダウンしてしまう人は少なくありません。万全な状態で冬を越えられるよう、早い段階から冬バテ対策をすることは重要です。

今回のブログでは、あまり聞き慣れない冬バテとはいったい何なのか、そして冬バテにならないためにはどうしたら良いのかをお伝えしていきます。

冬バテって何?症状と特徴

「夏バテ」という言葉は聞いたことがあっても、「冬バテ」という言葉を耳にしたことがある人は少ないのではないでしょうか。

冬バテとは、冬に起こる数々の体調不良のこと。頭痛や倦怠感、肩こり、意欲低下など、夏バテと似た症状を引き起こします。

体と心のどちらか、あるいは心身両方に異変を感じるのが冬バテの特徴。「毎年冬になると、なんとなく体調が悪い」という人は、まずはこの冬バテを疑ってみると良いかもしれません。

冬に体調が悪くなる原因

そもそもなぜ冬に体調が悪くなりやすいのかというと、これには秋から冬にかけての寒暖差が関係していると言われているのです。寒暖差は自律神経の乱れを引き起こし、自律神経が乱れることで体のいたるところに不調をきたします。

自律神経とは、呼吸や体温調節、血流など体のバランスを整える神経のこと。自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあり、普段はこの2つの神経が上手くバランスを取りあうことで体が正常に保たれています。

しかし冬になり気温が一気に下がると、自律神経が正常に機能しなくなってしまうことがあるのです。これが冬バテの正体だと考えられています。

さらにこの寒暖差以外にも、冬はイベントごとが多く疲れやすい季節。蓄積した疲労による体調不良も、冬バテの原因の1つだと言えるでしょう。

「冬バテ」に効果的な5つ対策

冬は、仕事や学校が特に忙しい季節。できることなら冬バテにはならず、元気な状態で冬を乗り越えたいですよね。

そこでここからは、冬バテに効果的な対策を5つ紹介していきます。これから本格的な冬を迎える前に、自分自身で出来る限りの健康管理をしておくようにしましょう。

①体を温める・冷やさない

冬バテ対策として、最も大切なのが体を温めることです。気温が下がると体の血行は悪くなりやすく、血行が悪くなれば、頭痛や肩こり、腰痛などあらゆる不調を引き起こします。まずは血行が悪くならないように、体を温めることが大切です。

特に夏場はシャワーだけで過ごしていた人も、冬は湯船にゆっくりと浸かるのがおすすめ。38度から40度程度のお湯に、体がしっかりと温まるまで浸かるのがベストです。

さらに室内と室外の寒暖差で体調を崩さないためにも、外出時はマフラーや手袋など防寒具を着用するようにしましょう。特に首が冷えると体温調整機能が乱れやすいため、マフラーやネックウォーマーで首元をしっかりと守ることが重要です。

②適度な運動を心がける

寒い季節は、あまり外には出たくありませんよね。夏と比べて冬は、外での運動量が落ちる人が多いです。しかしあまりにも体を動かさずにいると、筋肉が緊張状態になってしまい、その結果血行も悪くなってしまいます。あまりハードな運動をする必要はありませんが、軽く汗ばむ程度に体を動かすことは大切です。

寒さで家から出たくない場合は、室内でできる運動だけでも問題ありません。ラジオ体操やストレッチなど、体をほぐす運動は健康にも効果があります。ゆったりとしたペースで体を動かすことで、副交感神経が優位になり体をリラックスさせることも可能です。運動量が落ちやすい冬だからこそ、意識的に体を動かすようにしましょう。

③バランスの整った食事をする

人間は、食べた物によって体が作られます。日頃から栄養バランスに気をつけ、規則正しい食生活を送るようにしましょう。

特に冬は、忘年会や新年会など食生活が乱れるイベントが多い季節。アルコールを摂取する機会も多く、体に負担のかかる食生活が続きがちです。暴飲暴食をしてしまった日は翌日以降を軽めにするなど、無理のない方法で調整するよう気をつけてみてください。

また冬は体が冷えやすいため、体を温める作用のある食材を摂るのもおすすめです。具体的には根菜類やショウガ、ニンニクなど、これらの食材には体を温めてくれる効果があります。また寝る前にホットミルクを1杯飲むだけでも、ポカポカと体が温かいまま眠りにつけるのです。

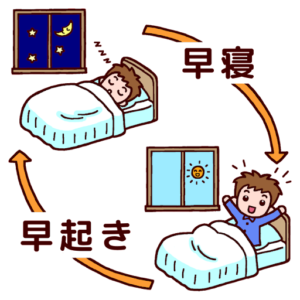

④生活のリズムを規則正しくする

冬バテの原因でもある自律神経の働きを整えるには、規則正しい生活を送ることが重要です。特に睡眠の役割は大きく、早寝早起きをすることで体の調子を整えることができます。冬の朝は寒くてついつい寝過ぎてしまいますが、仕事や学校が休みの日でも早めに起きるよう心がけましょう。

また朝起きた時、すぐに日の光を浴びるのも自律神経を整えるのに効果的です。朝日によりセロトニンという物質が活性化され、このセロトニンが心と体を元気な状態にしてくれるのです。

さらに朝日を浴びることで、体内リズムが整い夜はぐっすりと眠りにつくことができます。年末年始の長期休暇は生活リズムが狂いやすいですが、早寝早起きに努めるだけで冬バテになる確率を下げられるのです。

⑤症状がひどい場合は病院へ

どんなに健康管理をしていても、残念ながら体調を崩してしまうことはあるでしょう。もしも長期間にわたって不調が改善されないなら、病院で医師の診察を受けることをおすすめします。

「この程度の症状で、病院に行ってもいいのかな?」と遠慮してしまう人もいるかもしれませんが、冬は体調を崩す人が多く病院には多くの患者がいます。ですので、あまり気負いせずに、悪化する前に病院へ行くようにしましょう。

それにあまりにも長引く体調不良には、冬バテではない何か違う病気が隠されている危険性もあります。いつもと違う体の不調は、病院へ行って医師の診察を受けることが大切です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

皆様いかがだったでしょうか。

仕事や学業が忙しい冬は、自身の健康管理にまで目がいかず体調を崩してしまいがち。「たかが冬バテ、ほうっておけば治る」なんて楽観視せず、早めに対策を打つことが重要です。

冬バテは、悪化すれば春まで症状を引きずってしまうことがあります。あまりにも長引く症状は医療機関に相談し、元気な状態で春を迎えられるよう心がけていきましょう。

2021年11月1日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

必見!髪を育てる食べ物!

抜け毛を防ぎたい、もっとヘルシーでツヤのある髪の毛にしたい…。

髪の毛の悩みは尽きないし、そうなるためには高価なヘアケア製品やトリートメントにお金をかける必要があるのではと思ってしまう。

しかし、十分な栄養を摂ることもヘアケアと同じように重要で、ビタミンや栄養が豊富なバランスの取れた食生活を送ることが、髪と肌、爪の健康促進には不可欠ということは言うまでもありません。

そこで、どんな天候でも、豊かで強くツヤのある髪を作るには、どんな食品を選べばいいのか、ということに要点をおいてこれからブログを書いていきたいと思います!

1.髪を伸ばすには:乳製品

チーズやヨーグルトは、カゼインや乳清など重要なタンパク質を食生活に取り入れる簡単で優れた方法です。髪はほとんどがタンパク質でできていることを考えてみれば、タンパク質は髪の成長と強さに絶対不可欠なことは明白になります

「乳製品のタンパク質は人間の体に体に必要なタンパク質の構成要素であるアミノ酸をすべて含んでいます」

2.抜け毛に対抗するには:オイリーな魚

油がのった魚(サーモンやサバなど)には、抜け毛を遅らせるために役立つオメガ3脂肪酸というものが含まれています。また、魚には、健康的な髪(と肌にも)欠かせない鉄分とビタミンB12も豊富に含まれています。鉄分は髪の毛包に蓄積され、赤血球にある酸素を運ぶ物質、ヘモグロビンの生成や免疫機能のサポートまで、体に不可欠な多くのプロセスに用いられます。そして、鉄分が不足すると、蓄積された分が他の細胞に使い尽くされ、髪はダメージを受けます。

特に女性は鉄分が不足しがちですが、1日のメインになる食事に100%のオレンジジュースをコップ1杯飲むと吸収を向上させることができます。

3.毛量を増やすには:全粒穀物

パンでもシリアルでも、全粒穀物には亜鉛やビタミン類、鉄分が含まれています。亜鉛は髪の量や成長に直接インパクトを与えるホルモンの調節に使われるため、髪の健康の鍵を握っています。

4.フケ防止に:クルミ

頭皮の健康増進に重要なミネラル、セレニウムが豊富なクルミは、乾燥やフケの低減に役立ちます。亜鉛もフケに効果的なので1週間に2度は魚を食べると良いです◯

5.ツヤ感をアップさせるには:ニンジン

目の健康に良いことで有名なニンジンはフサフサした髪にも役立ちます。ニンジンに含まれるビタミンAが髪の天然の油分を保持し、頭皮を健康な状態にキープして、ツヤのある健康な見た目の髪に近づけてくれます。

6.乾燥に対処:濃い緑の野菜

ほうれん草やブロッコリーなど緑が濃い野菜には髪に不可欠な栄養素ビタミンAとCが含まれている。天然のコンディショナーのような働きをする天然の皮脂を体が生成するのを助けるので、髪に不可欠な栄養素です。オリーブオイルやアボカドなども効果的。

7.全体的な髪の健康:牛肉

牛肉には、抗酸化物質で髪を維持する働きで知られている重要なミネラル、亜鉛が豊富に含まれています。ラムやオイスターも良い供給源。

8.正気のない髪を生き生きさせるには:バナナ

体が食べ物から栄養を吸収するのを助ける重要なビタミンB6の欠乏が、薄毛や抜け毛の原因だと考えられています。ビタミンB6は赤血球の生成にも影響を与えて、毛包を育み、髪のツヤや成長に必要なものを備えるようにしてくれます。

9.より豊かな髪に:卵

ビタミン、ビタミンB7とも呼ばれるビオチンは、髪の構造の構造に重要なことから、より健康で豊かな髪に関係するとされています。

2016年に行われた研究で、抜け毛に悩む女性10人のうち4人が、体内のビオチンの値が低いことがわかりました。ビオチンの優れた供給源は卵黄、レバー、ナッツなどがあげられます。

10.血行をよくするには:シナモン

シナモンを好きになる理由がまた一つ増えたと考えましょう。スーパースパイスであるシナモンには、血行を高めたり、血流をよくしたりなど、さまざまな健康メリットがあることが証明されています。これは髪の健康にも好都合。なぜなら、髪の毛包に酸素や栄養分を運ぶのに役立つからです。ティースプーン1杯のシナモンを粥にふりかけたり、スムージーやコーヒーに入れたりして毎日サプリのような感覚で補充すると良いでしょう。

皆様、いかがだったでしょうか。今回は、以外と知られていない髪の毛にとって大切な食べ物についてまとめてみました。

トリートメントなどで髪の毛をよくしていくのももちろんですが、体の内部から髪の毛を健康にしていくことも非常に重要です。

このブログをお読み頂き、少しでも興味が沸きましたら、ぜひ参考にしていただけたらなと思っております。

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。

2021年10月22日Gift Living

カテゴリー:知ってて損ナシ豆知識

洗顔の大切さ

誰しも、特に女性は柔らかく、つい触りたくなるような肌に憧れますよね。

キメが細かく、しっとりとした肌は、気分まで上昇させてくれます。

そんな肌を手に入れるためには、洗顔が何より大切だって知っていましたか?

今回は、「正しい洗顔の仕方」をご紹介しようと思います!

ー肌は眠っている間に生まれ変わるー

まず、「メイクをしたまま寝てはいけない」ということは、ほとんどの女性がご存知だと思います。

でも、朝の洗顔まで気を配っている人は、実は少ないのです。

このブログを読んでくださっている方の中にも、「夜はしっかり洗顔、朝は水やぬるま湯でサッと洗顔」という方がいらっしゃるのではないでしょうか?

夜はメイクや皮脂、外で付着したホコリを落とさなくてはいけないと気をつけるのに、どうして朝は簡単な洗顔で済ませてしまうのでしょうか。

それは「寝る前に洗顔をしたから、肌は綺麗な状態」という風に考えてしまうからです。

ところが、肌は眠っている時に生まれ変わります。

夜間のターンオーバーで剥がれ落ちた古い皮脂や角質などの老廃物が、朝の肌にも汚れとして付着しているのです。

そして、これらの老廃物は、「水やぬるま湯でサッと洗顔」したくらいでは落とすことができません。きちんと洗顔料を使って、綺麗にしてあげる必要があります。

また、洗顔をするときは、泡で洗うのが基本中の基本です。ゴシゴシと力を入れてこすったからと言って汚れが落ちるわけではありません。

「正しい洗顔」を行うことが重要です!

ー正しい洗顔方法ー

「正しい洗顔」とは、しっかりと泡立てたたっぷりの泡で、顔を包み込むように洗うこと、そして絶対にこすらないことです。

流すときはぬるま湯でしっかりと洗い流しますが、この時も顔をこすらないようにしましょう。柔らかい手や指も、繊細な顔にとっては固いのです。必要のない刺激を与えると肌が傷つき、荒れたり、老化に繋がったりしてしまいます。

とにかく、優しく洗うことを心がけましょう。

また、熱いお湯で流すと汚れが落ちるような気がするかもしれませんが、実は逆効果。熱いお湯は、顔にとって必要な油分まで奪い、肌が乾燥してしまいます。なので、流すときは必ずぬるま湯を使用するようにしましょう。

あとは洗顔後の保湿を忘れないように!

皆様、毎日のご自分の洗顔の仕方と比べてみていかがだったでしょうか?

「正しい洗顔の仕方」は、誰にでもできる超簡単なことです。この洗顔の仕方で、キメ細かい、しっとりとした美肌を手に入れましょう♪

最後までお読み頂き誠にありがとうございます。